日常的にモラハラが繰り返されると、心身にさまざまな影響を及ぼします。子どもがいる場合には、子どもの成長にも深刻な影響を与えます。

このような夫のモラハラが繰り返されると、妻は「自分が悪いのだ」と感じてしまったり「自分さえ我慢すればいいのだ」と思ってしまったりすることがあります。

しかし、もし「自分が受けているのはモラハラではないか」と思ったら、まずは、夫と離れることをおすすめします。

「離れる」と言っても、すぐに離婚をすべきというわけではありません。

まずは、「自分がモラハラを受けている」ということ、そして「その状態を改善するためには、どうすればいいのか」ということを、ゆっくり考える時間をつくることが必要だということです。

この記事では、モラハラの意味や事例、モラハラで離婚を決意した時に知っておきたい知識についてご紹介します。

そもそもモラハラとは

モラハラとは「モラルハラスメント」の略で、精神的な暴力や虐待のことをいいます。

DVは、配偶者から受ける暴力のことですが、このDVには身体的な暴力や虐待だけではなく精神的な虐待(やること全てを否定する、話しかけても無視する、ドアを乱暴に閉めるなどの行為)も含みます。

このような言葉や態度等によって行われる精神的な暴力や虐待をモラルハラスメント(モラハラ)といい、DV(ドメスティック・バイオレンス)の1つとされます。

モラハラ離婚は増えている

近年、このモラハラが理由で離婚する夫婦が増加傾向にあります。

家庭裁判所の「申立ての動機別申立人別」によれば、「精神的に虐待する」を離婚原因とする調停件数が男性で3,545件、女性で12,093件であるというデータが出ています。

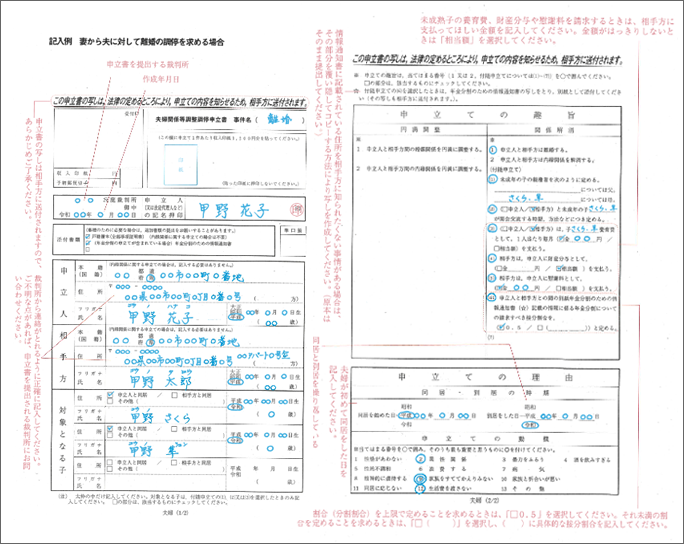

![]()

▶ 裁判所|平成29年 婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別」より作成

モラハラで離婚する時に知っておきたい10個のこと

モラハラの加害行為は、言葉で侮辱する、罵詈雑言を浴びせるといったものだけでなく、「無視する」「電話や交友関係を監視する」などの行為も含まれます。

ここでは、モラハラで苦しんでいる方に、知っていただきたい10個の知識をご紹介します。

(1)何が「モラハラ」か知っておく

モラハラという言葉は広く知られるようになりましたが、日常的に繰り返されていると、その状況に慣れてしまい、「自分がモラハラの被害者である」と認識していないケースも多いようです。

そこで、まず「モラハラとは、どのような行為なのか」を知り、自分がモラハラの被害者なのかどうかを知っておくことが大切です。

モラハラとは大声で怒鳴りつける、というような行為だけをいうのではありません。

「人の気持ちを踏みにじって、不安にさせる理不尽な態度」や「ささいなことを大げさに指摘し、相手に非があるように怒り出す」「何を言っても、徹底的に無視する」などの行為も含まれます。

具体的には、「食事の用意をさせておいて、一口も食べない」「話しかけても無視をする」「黙っていると無視するなと怒鳴られ、何か返事をすると黙れと言われる」「ドアを乱暴に閉める」などの行為です。

モラハラの加害者というと、自信家というイメージがあると思いますが、実は反対で、相手を責め続けることで自分自身の自信を取り戻そうとする傾向があります。

つまり、相手の精神をとことん傷つけるような嫌がらせを繰り返すことで、相手の自尊心や判断力を徐々に低下させて満足し、その行動や思考までコントロールすることで、そこに自分の存在意義を見出そうとしているのです。

そのため、モラハラの加害者は「自分が加害者である」という認識がないケースも、少なくありません。相手を傷つけているという認識がないく「自分は正しい」と思い込んでいるために、よけいにモラハラ行為は繰り返される傾向にありますし、当事者間の話し合いだけで改善することは大変難しいといえます。

以下は、すべてモラハラの典型的な行為です。自分がされている行為がないかチェックしてみましょう。

・怒鳴る。もしくは、強い口調で命令する。

・何時間もしつこく文句を言ったり問い詰めたりする。

・「反省しろ」と問い詰め、反省文を書かせる。

・謝らせる時に、土下座を強要する。

・大切にしている者を壊したり勝手に捨てたりする。

・病気になっても看病せず、病院にも連れて行かない、行かせない。

・財布・携帯を取り上げ、外出を禁じたり部屋に閉じ込めたりする。

・「殺すぞ」「死ね」などという言葉を日常的に繰り返す。

・「別れるなら死ぬ」と脅す。

・何を言っても徹底的に無視をして、日常的な挨拶すらしない。

・わざと大きな音を立ててドアを閉めたり、壁やドアをたたいたりなどして威嚇する。

・家族、親せき、友達をばかにして悪口をいう。

・「ブス」「デブ」「不細工」などと外見をバカにする。

・「頭が悪い」「役立たず」「何をやらせても満足にできない」などと侮辱する。

・子どもの前で「母親失格」「ダメ母」「父親の自覚がない」などの悪口をいう。

・料理に不満があると、食べない。

・自分のメールにすぐ返信しなかったり、電話に出なかったりすると怒る。

・セックスを強要したり、不快性的な行為を強要したりする。

・支出内容を細かくチェックする。生活費をわずかな額しか渡さない。

・外出する際に、許可をとらせる。

・自分の趣味にはお金を惜しまないが、配偶者には極端な節約を強いる。

・自分の収入や資産、投資額について教えない。

(2)「自分に非はない」と認識する

モラハラの被害者は、几帳面な性格で、相手の気持ちを気遣う優しい性格の持ち主で、責任感が強く、自分を責めてしまう性格であるケースが多いです。

このように優しく相手の気持ちを気遣う優しい性格だからこそ、モラハラが日常的に繰り返され、毎日のように「おまえに責任がある」とか「あなたが悪い」と言われ続けると、思考能力や判断能力が低下して、「自分が悪いのだ」「自分が至らないせいで、怒らせてしまった」「何が自分を怒らせてしまったのだろう?」と自分自身を責めるようになってしまうのです。

夫の機嫌をとることばかりに気をとられ、自分自身が被害者であるということに考えが及ばなくなってしまうのです。

けれども、まずは自分が「モラハラの被害者」であり、「自分に非はない」ということをしっかり理解するようにしましょう。

(3)モラハラ行為が子どもに与える影響を認識する

モラハラは、子どもにも大変深刻な影響を与えます。

「子どもが笑わなくなった」「夜泣きする」「食欲がなくなった」「成績が下がっている」など、様子がおかしいと感じた時は、しっかりと子どもに向き合い十分話を聞いてあげるようにしてください。

そして、状況に応じてカウンセリングなども受けることも検討しましょう。子どもは「親に大切にされている」という実感以上に、「親の笑顔」にとても敏感です。

父親が母親を罵倒し、母親から笑顔が消える日常にとても傷ついています。

(4)モラハラ夫とは早めに距離を置く

自分自身のことを、「モラハラの被害者である」と自覚できたら、家族や友人、専門家の力を借りて、加害者と早めに距離をおくことが大切です。

精神的な虐待が続いていると、感情が麻痺してしまい、正常な判断ができなくなっていることがあるからです。

「嫌だ、辛い」訴えたところで、何も変わりません。それどころか「そう思うお前が悪い」「お前がわがままなんだ」と言われ続ければ、そのような気になってしまいますし、自分を守るために何も感じないようにやり過ごすしかなくなるからです。

だからと言って、モラハラ夫と一緒にいれば、さらに精神的なダメージを受けることになってしまいます。それに子どもの成長にも深刻な影響を与えてしまいます。

ですから、すぐに離婚を決意できなくても、とにかく早めに距離を置くことを検討しましょう。

同居したまま離婚の話し合いをしても、モラハラ夫の怒りを受け続けることになるので、おすすめできません。

別居後の生活が心配な人は、弁護士や配偶者暴力相談支援センターなどに相談すれば、必要な相談機関や、自立して生活するためのサポート、保護施設の利用などについて紹介をしてくれます(※後述)。

モラハラ夫は、「勝手に出て行ったのだから」と生活費をいっさい渡さなくなることがあります。しかし、このような場合は家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申立て、生活費を支払うよう請求することもできます。

(5)モラハラ夫との交渉は困難と覚悟する

モラハラ夫と、2人だけで話し合うのは難しいと覚悟しましょう。

モラハラ夫は、自分を正当化して相手を責めるのが得意です。

もし、自分が少しでも不利だと感じると、大声を出したり論点をすり替えて持論をまくしたてたりするので、まともな話し合いをするのは無理です。向き合って話し合おうとか説得しようとするのは、あきらめてください。努力しようとしても、あなた自身が疲れてしまいます。

自分を正当化するための責任転嫁が得意で、人の意見に耳を傾けるのは不得意…それがモラハラ夫・妻の特徴です。

もし、モラハラ夫と話し合いをしたい場合には、第三者(信頼できる友人、カウンセラー、弁護士など)に立ち会ってもらうことをおすすめします。

ただし、話し合いをしようと言っても、モラハラ夫が素直に従うことは期待できないでしょう。そのためにも、まずは夫と距離を置いて、第三者のサポートを受けることが必要なのです。

(6)モラハラは証拠が重要

話し合いをしても関係性が改善せず、婚姻関係を続けていくことが困難となった場合には、弁護士に依頼して相手と交渉してもらったり、調停や裁判などを利用することも検討します。

調停や裁判に備えて日ごろからモラハラを受けた際の証拠を準備しておきましょう。調停では証拠は必ずしも必要ありませんが、調停委員の理解を得るためには証拠を見せる方が説得力を持つのは、言うまでもありません。

モラハラの現場の録画・録音

怒鳴る、侮辱する、長時間説教する…などのモラハラの現場の録画・録音は、交渉するうえでも、調停や裁判となった時にも、大変有力な証拠となります。

しかし、事前に予測してレコーダーなどを準備するのは、実際はとても大変です。

「もし、相手にバレたら…」という恐怖でとても録画や録音などできないという人もいます。

そんな時は、無理をしないでください。メールや日記なども証拠になります。

メールや手紙

メールや手紙で文句を言って来たり、命令をしてきたりする場合は、そのメールを保存しておくようにしましょう。モラハラ加害者は、被害者に反省文を書かせることも多いのですが、相手に無理強いして書かされた反省文も必ず保存しておいてください。

日記

モラハラの言動について具体的な日時や場所、様子などを詳細に記録しておきましょう。

「〇月△日、死ねと何度も言われた」

「〇月△日、何時間にもわたり、無視された」

「〇月△日、風呂場のふたを閉め忘れていたことについて「○○○○○○としつこく文句を言われ、大きな音を立ててドアを閉めた」

など、細かくメモするようにしましょう。

日記をつける余裕がない場合や、「日記が見つかってしまったらどうしよう」という恐怖がある場合には、日記代わりにメールを親兄弟や友人に送って、保存してもらう方法もあります。工夫次第で証拠は残せますから、諦めないでください。

なお、証拠としてメールを親兄弟や友人に送って場合には、送信した後は、送信履歴を削除するのを忘れないでください。加害者に見つかって、暴力を振るわれる恐れがあるからです。

精神科などの診断書

不眠、食欲不振、過呼吸などの身体的な不調が出た場合には、精神科や心療内科を受診し、診断書をもらっておいてください。

診断書にモラハラとの因果関係があることを記載してもらえれば、調停や裁判で大変有効な証拠となります。

(7)モラハラ離婚の慰謝料相場を知っておく

モラハラの慰謝料の相場は50万円~300万円といわれていますが、慰謝料の額については、算定表のようなものがあるわけではありません。

婚姻期間やモラハラ行為の回数、診断書(うつ病を発症した場合の精神障害などの診断書)の有無など、様々な要素を考慮して決定されます。

(8)モラハラの相談窓口を知っておく

夫(妻)によるモラハラを相談できる窓口は、たくさんあります。モラハラをされ続けると精神的に不安定になってしまうことが多く、正常な判断が困難になります。精神的な安定を一日も早く取り戻すためにも、勇気を出して相談することをおすすめします。

モラハラの相談窓口(1)配偶者暴力相談支援センター

全国の都道府県には、配偶者暴力相談支援センターが設置されています。

モラハラの相談や、保護命令制度の利用などについてサポートをしてもらうことはできます。

緊急性の高い場合には、シェルターなどの保護施設を紹介したり、一時保護の措置も行っています。

モラハラの相談窓口(2)警察

警察は、以前は夫婦間の問題に介入したがらない傾向がありました。

しかし、DV防止法の施行でモラハラなどの家庭内暴力に関する相談にも、親身に乗ってくれるようになりました。なお、警察への被害届を出す場合は、モラハラの証拠を持参するとよいでしょう。

モラハラの相談窓口(3)弁護士

モラハラ被害や、モラハラ離婚に詳しい弁護士であれば、離婚裁判となった場合に必要となる証拠のアドバイスや、緊急性が高い場合には、保護命令の申立て手続きについてサポートしてくれます。

弁護士費用が心配な方もいると思いますが、初回の法律相談は無料で対応してくれる法律事務所もありますし、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助を利用すると、弁護士費用を立て替えてくれる場合もあります。

(9)モラハラ離婚の流れを理解する

繰り返しになりますが、モラハラ夫・妻と話し合いで関係が改善することはかなり困難です。また、離婚をしたいと思っても、離婚がスムーズに成立することも難しいでしょう。もちろん、夫婦で向き合い話し合い夫婦関係が改善するのが一番です。

けれども、どうしても夫婦関係が改善しない場合には、離婚調停や離婚裁判といった方法を利用することも、検討します。

離婚するためには、離婚の意思と離婚条件(慰謝料、財産分与、養育費など)について合意する必要があります。相手が離婚したくないと言い張ってきたら、スタート地点で止まってしまいます。

モラハラ夫と離婚話をしても、まともな話し合いが期待できないとなれば、離婚調停を申し立てて、家庭裁判所の調停委員のサポートを受けながら、話し合いをします。

離婚調停が何度か行われ、問題点が調整されて双方が合意すれば、調停調書が作成されます。

離婚調停の申し立て法や、離婚調停の陳述書の書き方については、以下でまとめていますので、参考にしてください。

調停が不成立となると、離婚審判(調停不成立で下されるもの)、あるいは離婚裁判へと進みます。

(10)モラハラ離婚後は心のケアを最優先に

モラハラによって常に緊張を強いられる生活が続くと、心身に不調があらわれてしまうことがあります。

心が悲鳴を上げ、頭痛、腰痛、胃痛、耳鳴り、吐き気、生理不順、下痢などの症状となって現れるのです。

そして「自分はダメな人間だ」と思い込んでしまったり、人の言動や物事を悪い方にしか考えられなくなったり、最悪の場合は自殺を考えるようにすらなってしまいます。

いきなり離婚という決心がつかない場合でも、カウンセリングなどを通して回復できる可能性は十分あります。モラハラの加害者とはできるだけ距離をとり、安心できる環境を確保して適切なケアをうけることで、

「モラハラス被害者だ」と明確に認識できなくても、「モラハラの被害者かもしれない」と思った時点で、早目に周りに相談しましょう。

モラハラ離婚を成立するための流れ

自分を正当化するための責任転嫁が得意で、人の意見に耳を傾けるのは不得意…それがモラハラ夫・妻の特徴です。

冷静に話し合いをすることは諦め、別居と同時に弁護士から受任通知を出してもらい、今後の連絡はすべて弁護士宛てにしてもらうように申し入れをするか、調停を利用して離婚をすることを検討しましょう。

(1)離婚調停

「夫婦関係調整調停」とは、家庭裁判所で行う当事者間の話し合いで、調停委員が間に入って離婚に向けて話し合いをします。

第1回の調停は、申請から1カ月~1か月半後に行われます。弁護士を依頼している場合も、本人の出張が原則です。相手と顔を合わせたくないなら、そのことを事前に調停委員に伝えれば、配慮してもらうことができます。

相手が主張しそうなことを予想して、反論できるよう対策を練っておきましょう。

夫婦関係調整調停の申立書の記載方法については、以下の記載例を参考にしてください。

なお、調停中に相手が財産を処分したり名義を変更したりする心配がある場合には、調停とは別に保全処分を申し立てましょう。くれぐれも相手に悟られないよう、慎重に手続きを進めてください。

(2)離婚裁判

相手がモラハラ夫・妻だと、調停でもまともな話し合いができないことが多く、調停が不成立になってしまうことがよくあります。この場合には、裁判を起こすことを検討します。

なお、離婚裁判は調停が成立しなかった場合に初めて提起できるので、調停を飛ばして裁判を起こすことはできません。これを調停前置主義といいます。

裁判まで進んだら、法的知識が必須となります。調停で弁護士を依頼しなかった人も、裁判では必ず弁護士に相談してください。特に相手が弁護士に依頼している場合には、圧倒的に不利になってしまいますので、注意してください。

まとめ

モラハラの被害者は、几帳面な性格で、責任感が強い場合が多いので、離婚が成立した場合も複雑な気持ちに襲われる人が多くいます。

「あんなに願った離婚が成立したのに、何だか拍子抜けしてしまった」「本当にこれでよかったのだろうかと、毎日自分を責め続けた」…そんな話もよく聞きます。

しかし、長い間モラハラに苦しみ、大変な思いをして離婚をしたのです。すぐに気持ちの整理がつかないのは、当たり前です。

そのような気持ちも一時的なもので、新しい暮らしを始めればモラハラの生活はだんだんと過去のものとなっていくはずです。

離婚後は、無理せずにしばらくは「絶対に安心できる場所」と「自分自身を肯定する時間」をつくることをおすすめします。

「自分は、よく頑張った」と、自分で自分を認めてほめてあげましょう!